災害支援活動

ナカノアイシステムでは、東日本大震災や新潟県で発生した2度の大震災など大きな災害を経験し、被災地での各種支援活動を幅広く行ってきました。このような活動を通じて蓄積された有事対応のノウハウや教訓をもとに、最新の測量技術や地理空間情報を活用したシステムを提案します。

- 復旧のための測量調査をしたい

- 道路周辺部の被害状況を効率的に把握したい

- 立ち入り危険箇所の測量をしたい

- 境界復元のための測量調査をしたい

- 広域的な被害状況の把握がしたい

- 航空写真を利用して被災前後の差異を把握したい

- 被災箇所を空撮したい

- 自由に利用できる地図がほしい

- 被災状況や復旧状況を表示した地図を作成したい

- 各種申請のための図面を作成したい

- GISで被害状況の管理・集計をしたい

- 住民や世帯位置を特定し、被災者支援業務をバックアップしたい

- 被災者台帳・罹災証明書を管理したい

- 災害時要支援者名簿を管理したい

- 現地調査写真を効率的に整理・共有したい

このほかにも、復旧・復興支援に関するご相談を承っています。

測量調査

土地の境界・道路・港湾・河川・農地・上下水道など、復旧・復興のための各種測量調査を行います。

被害状況把握のための測量調査

-

急傾斜地等

人が立ち入れない区域も安全に留意し、精度よく計測します。

-

砂防・河川

構造物や地形形状を詳細に計測します。

-

森林・植生域

樹木や植生下の地表面や樹高などを計測します。

-

建物・遺跡等

壁面以外に屋根などの上面も詳細に計測します。

安全の留意し、崩落現場で査定用写真を撮影

安全の留意し、崩落現場で査定用写真を撮影

MMS(モービルマッピングシステム)の活用

MMS(モービルマッピングシステム)により、道路周辺部の段差やクラックなど被害状況を効率的に把握することができます。従来の人手による現地作業と比べ飛躍的に作業時間を短縮し、スピードが重要な復旧作業の現場では非常に有効な手段となります。

被災状況を画像や三次元データで確認

被災状況を画像や三次元データで確認

地上レーザスキャナの活用

地上レーザスキャナでは、地すべりや岩盤等により直接計測が困難な場所でも、遠隔地から安全に計測することができます。

計測したデータで、縦横断図や平面図の作成はもちろんのこと、崩壊した土砂の土量計算なども可能です。

安全な場所から非接触で調査可能

安全な場所から非接触で調査可能

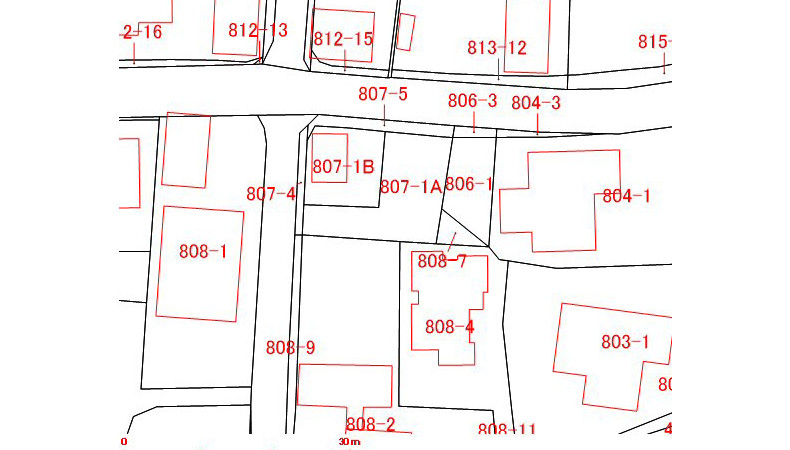

境界復元測量(航空写真測量併用法)

広域な災害では土地の境界があいまいになり、スピーディーな復興の妨げになることが考えられます。現在国土地理院において、被災地における基準点測量の整備を進めていますが、被災地における土地の境界を復元するためには、新たに設置された基準点を与点として、既存の境界を測定していく必要があります。

ナカノアイシステムでは、これまでの経験をもとに、広範囲にわたる被災地において円滑な境界復元を実施するために、震災後に撮影した航空写真と既存の公図・地積測量図を活用したバランスのとれた境界復元測量を提案します。

立ち入りが困難な被災地帯でも、航空写真を活用し効率よくオルソ用地図を作成します

立ち入りが困難な被災地帯でも、航空写真を活用し効率よくオルソ用地図を作成します

航空写真撮影・オルソ写真図作成

現地立ち入りが不能な地域でも、効率的かつ安全に被害を把握できる方法が航空写真撮影です。

地形図作成が可能な垂直撮影から、被災箇所をクローズアップして撮影できる斜め撮影が可能です。

垂直撮影・オルソ写真図作成

垂直撮影した写真は、オルソ(正射)化し地形図と重ねて被災前後の差異を確認することができます。

オルソ写真で決壊した堤防(ブルーシート)を確認

オルソ写真で決壊した堤防(ブルーシート)を確認

斜め撮影

斜め撮影では、ヘリコプターやセスナからの撮影のほか、UAVによる撮影も可能です。UAVであれば、ヘリコプターなどの機器では困難な低空撮影や進入不可能な狭い空間も撮影することができます。

斜め写真で土砂崩れの現場を確認

斜め写真で土砂崩れの現場を確認

UAVにて土砂崩れの現場を撮影

UAVにて土砂崩れの現場を撮影

地図・主題図作成

復旧・復興に必要な各種地図や主題図の作成を支援します。

地図の種類

- 地形図・地番家屋現況図

- 基盤地図情報を使用した白地図

- オルソ写真図 など

地番家屋現況図

地番家屋現況図

主題図の種類

- 各種調査区割図

- ライフライン復旧図

- 道路工事・復旧図

- 避難所位置図

- 仮設住宅位置図

- 応急危険度判定調査結果図

- 土砂災害緊急点検箇所図

- 農業集落排水復旧図

- 農地・農業施設補助率増高申請図 など

応急危険度判定調査結果図

応急危険度判定調査結果図

地理情報システム(GIS)

平常時、災害発生時、避難時、復旧復興時とあらゆる場面で活躍し、ニーズに合わせて選択可能なシステムを各種取り揃えています。

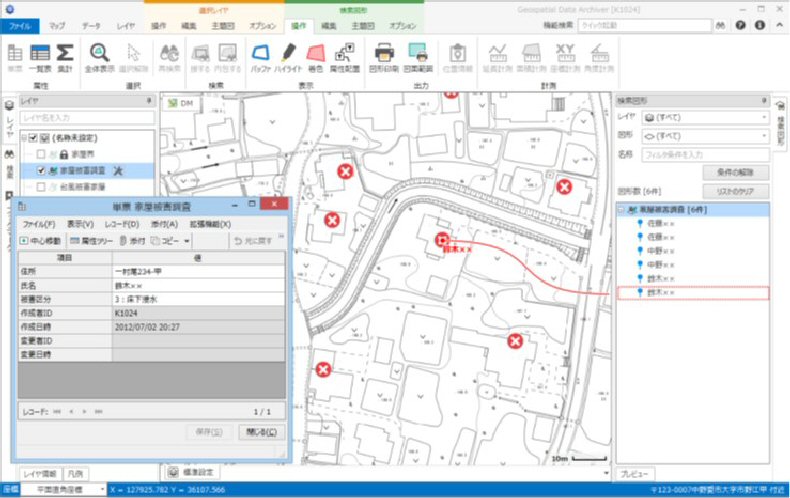

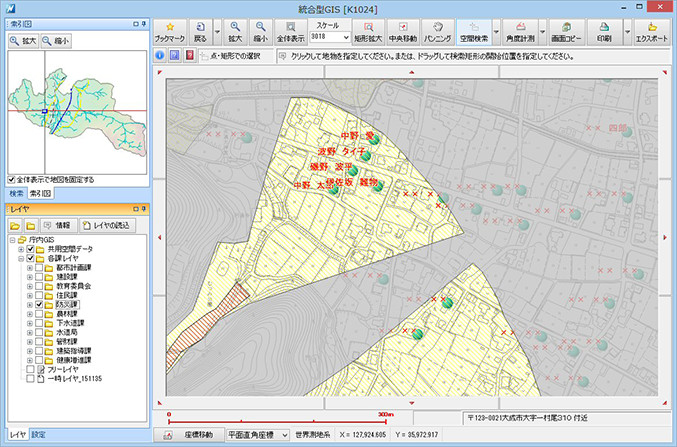

統合型GIS「GeDA」

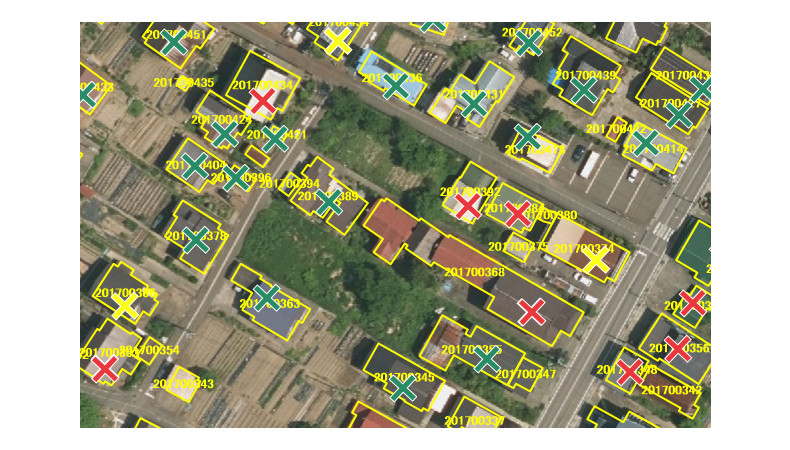

被災情報の登録や参照を地図上で行うことができる庁内横断的なシステムです。

被災情報を地図化することで、状況をわかりやすく把握できるほか、支援活動の意思決定に役立てることができます。

また、住民基本台帳との連携で住民や世帯位置を特定できるほか、家屋現況図の活用で罹災証明書の発行や各種税の減免など、被災者支援業務を強力にバックアップします。

ポイントをクリックで、被災情報を参照できます

ポイントをクリックで、被災情報を参照できます

GPS機能付き携帯電話で撮影した現場写真(座標付き画像ファイル)を取り込むことで、自動的にGISへ位置と属性情報を登録することができます。

現場で撮影した写真を簡単に整理し共有することが可能となります。

撮影位置に自動登録します

撮影位置に自動登録します

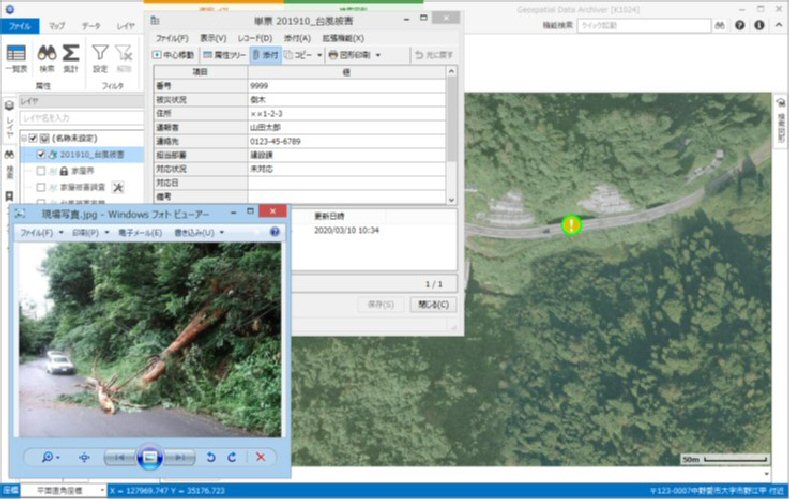

災害時情報システム

被災情報の収集・発信を一元的に管理し、意思決定を支援することを目的としたシステムです。

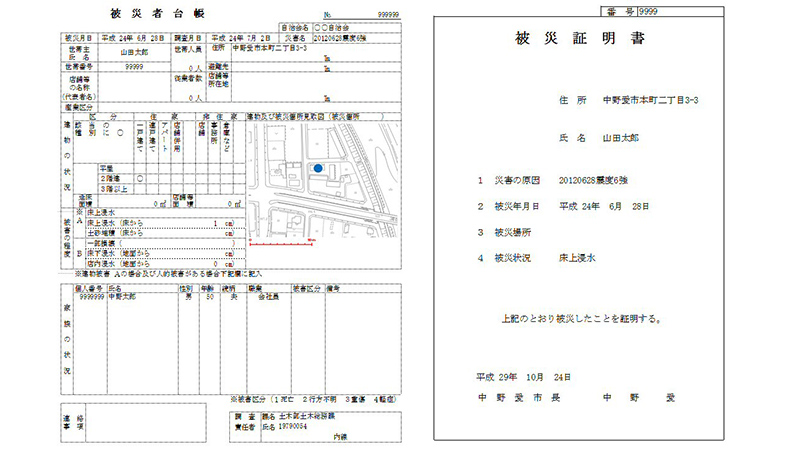

地図を介して被災情報と対処情報を共有できるほか、避難所の収容人数や備蓄品の把握、被災者台帳・罹災証明書の印刷を行うことができます。

被災者台帳と罹災証明書を印刷できます

被災者台帳と罹災証明書を印刷できます

避難行動要支援者支援システム

避難行動要支援者名簿の作成や、避難支援等関係者への事前の名簿情報提供を可能としたシステムです。避難行動要支援者に関する情報を、福祉部局を中心とした自治体内の横断的な組織で共有・管理することで、要支援者一人ひとりに対して自助・共助を基本とした避難支援プランを策定することができます。

土石流危険区域内の要支援者を抽出できます

土石流危険区域内の要支援者を抽出できます